LIGHTLY SPRINKLED – The making of KYO CHIJIMI FRIKAKE

点と舞。

蒸気が立ちのぼる工房と、川風が吹き抜ける夏の朝。

そして、生地の上に少しずつ、やわらかな抽象の風景が浮かび上がる。

夏の朝の京都。工房に差し込む光の中、手袋をした職人が静かに動き始める時間。刷毛と金属の道具を使い、リズミカルに弾かれ、新聞紙の上に広げられた布に無数のしずくがふわりと舞い落ちる。近くを流れる桂川からのそよ風が、工房内のレールに吊るされた衣服をゆらしながら、染色された模様にやさしい命を吹き込む。

HaaTの新しいシリーズ、KYO CHIJIMI FRIKAKE。着想のもとになったのは、海苔や魚、胡麻が、白いごはんの上にふんわりと広がる「ふりかけ」。その軽やかで自由な表情を、テキスタイルに表現している。技法のベースとなるのは、伝統的な抜染技術の再解釈。古くから京都で受け継がれてきた職人技に、今の感性を重ねた染色表現だ。染色から蒸し、乾燥に至るまで、南京都の工房では一貫して職人たちの手で行われ、高い品質を保ちながら、革新的な表現を追求している。ベースとなるのは、通気性が高く、しぼ感のあるしやかな素材「京ちぢみ」。古くから京都で夏に愛用されてきたこの素材が、シリーズの核となる。

まず、生地を新聞紙の上に広げ、染め残したい部分に黄色いテープを貼る工程。そして、糊を飛ばす工程へ。用いられるのは、硫黄を含む伝統的な有機成分からなる糊。大ぶりの刷毛を糊に浸し、金属製の道具に向かって一気に弾くことで、紙吹雪のような散点が布面に広がる。そして、スチーム機で蒸されることで糊で覆われた箇所が抜染され、白く浮かび上がるように変化してゆく。その後乾燥、別の染料が重ねられ、再び蒸されて乾燥される。この工程が繰り返されることで、何層にも重なる色彩と立体感が生まれ、唯一無二の表情が形成されてゆく。

この染色方法は、もともと帯職人や着物絵師が用いていた伝統的技法に由来する。竹の道具を使って手首の動きで糊や染料を飛ばすその技術は、雪や霞といった自然の風景を表現する際によく用いられてきたという。KYO CHIJIMI FRIKAKEにも、その静かな所作が息づいている。季節によって変化する湿度が仕上がりに影響を与えるなど、プロセスには常に予測できない事象が起こる。職人たちはそうした不確実性すらも受け入れ、精緻な技術を礎にしながら自然に寄り添うものづくりを大切にしている。それはまさに、整いすぎない美しさの中に宿る、自由と喜びの精神。そして、意図ではなく、自然がつくる表情から生まれる、唯一無二の魅力。KYO CHIJIMI FRIKAKE──それは、京都の伝統と現代の創造性が織りなす、染色の静かなストーリー。

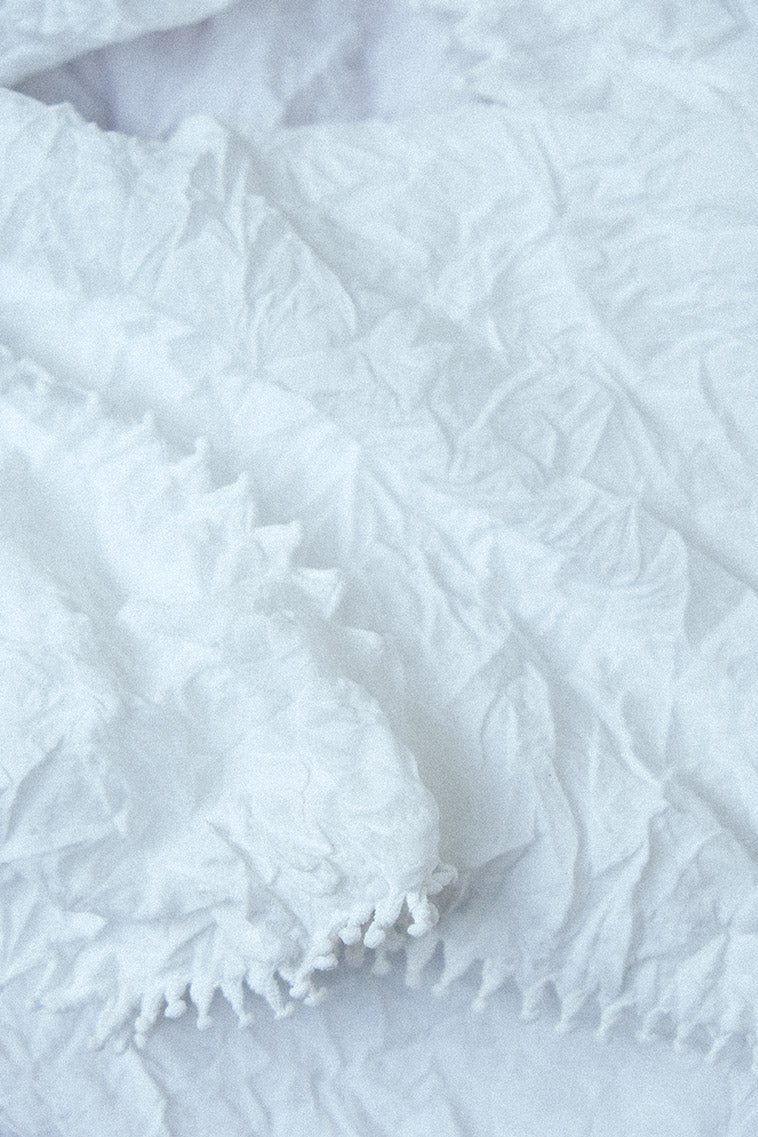

KUMOSHIBORI

愛知県名古屋市有松町・鳴海町地域で作られている木綿絞りの総称、有松絞り。江戸時代の初期、東海道を行き交う旅人にお土産として絞りの手ぬぐいなどを販売し、栄えたのがはじまりだ。以来、有松絞りは布を締める・縫う・括るなどの様々な方法によって、100種類以上もの絞り模様を量産してきた。そんな絞り模様のひとつである「蜘蛛絞り」は、最も一般的な絞り柄として知られている。

蜘蛛絞りは布の一部を手で括り、染色する。染色後に括った部分をほどくと、模様が蜘蛛の巣状になるが、HaaTでは括られた状態の絞りに着目。その美しく、有機的なフォルムを衣服に記憶させてみたい。こうして生まれたKUMOSHIBORIは、ポリエステルの形状記憶性を応用し、絞りの突起をデザインに取り入れている。

今ではHaaTの定番シリーズとなったKUMOSHIBORI。小さな蜘蛛絞りの突起が、今日も衿元、裾を愛らしくデコレートし続けている。