Episode 4

“Protein Revolution #2”

by Kazuhide Sekiyama (Spiber)

Spiberが手がける構造タンパク質素材「Brewed Protein™(ブリュード・プロテイン™)」。「ep.3」では、その背景にあるテクノロジーや、素材としてのアウトラインや可能性について語っていきました。さらに「ep.4」で議題となるのは、素材開発の理想と現実について、研究やものづくりやビジネスを支える人について、あるいは100年後の地球について。対話の射程が拡がるのは、この新しい素材が、よりよい未来への情熱や信念や想像力のたまものだから。Spiberの関山和秀とA-POC ABLE ISSEY MIYAKEの宮前義之、さらにデザインエンジニアの中谷 学、高橋奈々恵、星野貴洋も対話に加わります。

──ブリュード・プロテイン™素材の開発にいたるプロセスについて、改めてお聞きします。アイデアの原型は、関山さんが学生の頃から研究されていたクモの糸ですね。その後、Spiberを起業し、微生物によるタンパク質の精密発酵へとつながっていきました。どのような技術的ハードルがありましたか?

関山和秀(以下、関山)いまから振り返ると、特にこれが大変だったというような、目立って大きな障壁があったというわけではないのです。常態的に技術的なハードルがすさまじくありましたから。ひとつ超えたとしても、さらに巨大な壁が存在していたということもしばしばありますし。感覚的にはブリュード・プロテイン™素材の研究や開発の過程では、そういったハードルがつねに1,000個くらい存在していて、それらを細かく潰していく地道な作業こそが、私たちの研究や開発であるともいえます。

もちろんなかには、この技術的な進展によって生産性がグッと上がったということや、この機能がいきなり高まったということもありますが、それはひとつのブレークスルーによってではなく、それまでの総合的な積み重ねに起因しています。ですからひとつのすごいアイデアが大きな技術的成果を達成した、というようなドラマティックなエピソードは少ないですね。

──遺伝子工学や材料工学、バイオテクノロジーなど研究領域が多岐にわたるため、ある部分で大きな進展があったとしても、全てがうまくつながって機能しなければ実質的に前進しないということですか?

関山 そうです。つねにそういう感じなんですよね。だから地道にやっていくしかありません。できるようになったこと、できないけれどできるようになりそうなことなどが混在しているけれど、研究が進むほどに着実にできることは増えている。そうなってくると「もっとこんなこともできるんじゃないか」とか、ワクワクするような可能性も新たに見つかったりします。まだまだ先は長いですが、私たちの開発に対する熱量はずっと変わらず高いままです。

宮前義之(以下、宮前) 関山さんが研究を始めた頃、たとえば学生だったときはいまのような状況を想像できていましたか?

関山 実際のところ、「もしかしたら、でき……るかもしれない」というような感じというか。ただ、万が一できてしまったらすごいことになるなと。まだまだその不確実さのような感覚はいまでもあるのですが、例えば20年前と比べたら、圧倒的にできるという確信に近づいています。

──それを支える人や施設について伺います。先行する事例のない素材を開発するということは、それらもゼロベースで築き上げる必要がありますね。どのように確立していったのでしょうか?

関山 根本的なところでいうと、認知的にとても柔軟で創造的な人に支えられています。なにしろ私たちの研究や開発は、思った通りにいかないことの方が多いですから。研究の結果が思わしくなかったり、何かが頓挫してしまったときでも、「でも、こうすればうまくいくかも」とか、「別の研究には役立つかもしれない」とか、物事を柔軟に捉えたり、ポジティブに考えて進んでいけるようなタイプじゃないと、心が折れてしまういますので。結果として、柔軟で創造的な人が核となって全体を牽引するような組織体制に、自然となりました。

宮前 そういったメンタリティはとても大切ですよね。新しいことを始めるには、柔軟さや楽観性は欠かせないと思います。A-POC ABLEやイッセイ ミヤケでのものづくりもそうです。なんていうか、基本的に失敗という概念がないし、落胆している暇はない。その部分のネジが外れている人が多いかもしれません(笑)。

関山 そうかもしれませんね(笑)。極論に聞こえるかもしれませんが、例えば宇宙の歴史のような万年、億年単位で考えれば、人類が滅んでしまうことも、この地球が太陽に飲み込まれてしまうことも、大局的には僅かな差分でしかありません。そんなふうに考えると、私たちの事業が成功するか、失敗するかということも大差がないようにも感じます。けれどタンパク質を遺伝子から設計して精密発酵によってつくるという技術に関しては、いつか誰かが、地球人ではないかもしれないですが、確実に成し遂げてくれると思うんです。それを私たちが成し遂げられたら、もっと嬉しい訳ですが。

──それほどの大局的なスケールで考えても、インパクトのある技術だということですね。確かに「快適な暮らし」という視点で考えても、時代や環境によって大きく変わります。それぞれに最適化した衣服や住居やハードウェアの素材をつくろうとするときに、タンパク質の構造から設計し、効率よく量産できる技術には、とてつもない可能性があることがわかります。

関山 まさにそういった「何が心地良くて、何が心地悪いのか」というような概念について考えると、素材の肌触りや機能性というような点も大事ですが、もっと根底にあるのは、混乱した状態、例えば戦争や紛争、飢餓のような状況に直面してしまうことこそ、最悪な心地ですよね。これはきっと人類の共通する感覚だと思うんです。だからそういったことが引き起こされないようにするためにも、そのリスクを減らしていくためにも、私たちが成し遂げようとしていることは大事なんだという部分に共感をしてくれる人は、実際にとても多くいますし、だからこそSpiberにも集まってきてくれるんだと思います。

宮前 壮大なお話ですが、社会にとって切実な問題でとても共感ができます。これからの時代に革新的なことを成し遂げるためには、そういう視野や思考が必要なのかもしれません。

関山 大局的すぎる考え方なのかもしれませんけれど、私たちの会社では割とそれが普通というか。何のためにこの仕事をしているか、ということが非常に大切なんです。私自身が「すごいことができてしまうかも」というようなワクワク感を糧にしているようなところもありますし。そういう意味で、不安や恐怖感よりも好奇心が勝ってしまうような、良い意味で若干ネジが飛んでしまっている人が、Spiberに多いのは確かですね。

──そういった“ネジが飛んだ”人たちが、たくさんいるチームだからこそよりクリエイティブになれるのかもしれません。ネジのある/なしは、すぐにわかるのでしょうか?

関山 例えば入社の面接の際に間違いなく聞くのは、「来年には会社がなくなってしまっているかもしれませんが、いいですか?」ということなんです。実際にこの質問は創業初期の頃からずっと尋ねてきていて。もちろん、そんなことが起きないようにみんなで頑張っているのは確かですが、チャレンジングな事業だし、安定を求めて事業をしている訳でもありません。だから「Spiberはそういう会社です」というのは最初にお伝えするのがフェアだと思うし、それを受け入れて仲間になりたいと思ってくださる人は、いざという時に踏み出せるタイプの人が多いのだと思います。

──ちなみに、事業の目的が安定的な成長のようなものではない場合、例えばKPIのような事業の評価の指標はどのように設定するのでしょうか?

関山 もちろん個別には、研究開発のテーマに応じた達成度を検証したり、部門に応じた目標などもありますが、会社としてのKPIという点で言えば、「どれだけ人類に対してインパクトを出せるか」という観点でしか考えていないんです。もちろんそれは短期的には計測できないですよね。ある時代にはとても役立っていたことが、100年後には問題になってしまうこともありますし。ですから、「何が正しくて、何が間違っているか」ではなくて、「今、自分たちが成し遂げたい、、最高にワクワクできることは何か」ということを目指していくしかない。そうでなければ、力が湧いてこないと思うんですよね。

そういう点では、「この研究で人類の役に立ちたい」と本気で考えてくれる人たちが私たちの会社には集まってくれているので、何かが少しうまくいかなかった時にも、それを軽々と乗り越えていくエネルギーがあるんだと思います。

──そのエネルギーのようなものは、Spiberの内側だけでなく、投資家やA-POC ABLEのような協業者など、外側にも拡がりつつあると感じますか?

関山 それはまさに。私たちのようなスタートアップの場合は、投資家や開発パートナーなどの開発をサポートしてくださる方々に、いかに事業の価値を理解していただけるかも重要です。その点でいえば、これまでの15年間はかなり恵まれてきました。これまでも事業として危機的な状況は何度もあったのですが、そういった方々の支援によって、何とか乗り切ってくることができました。「やっぱりこの素材や技術はあったほうが、人類のためにはいいよね」という思いを深い部分から共有できていたのが大きかったですね。

そんなふうにしてここまできたので、私たちには「Spiber=会社」というような概念が薄い。もちろん箱としては存在していますが、社内の人か社外の人か、というような捉え方をあまりしていなくて。それよりも「人類にとって大事なことをしている」という想いを共有して一緒に何かをやっている人は、みんな仲間だと思っています。なのでSpiberでいま働いている人たちに対しても、この箱にいた方がその想いを実現しやすければいたらいいし、箱の外に飛び出たほうが実現できるなら、ぜひそうしてほしい。そんなふうにいつも思っています。

宮前 大きな目的を共有できているからこそ、仲間になれるんですよね。私たちのものづくりも社内では完結できないものなので、どれだけ多くの仲間をつくることができるかは、とても大切にしていることでもあります。A-POC ABLEのデザインエンジニアチームとしても身につまされるはずです。

高橋奈々恵(以下、高橋) 本当に。関山さんのお話を聞いていたら、どんどん視野が拡がるような感覚があって、一緒に進めているプロジェクトについても、さらにいろいろなことにチャレンジすべきというか、考えていかなければと思いました。

中谷 学(以下、中谷) 僕はもう、もっとどんどんネジを外していこうと思いましたね(笑)。自分だけでなくチームのメンバーも、お取引きしている工場のみなさんも。

宮前 本当にそうだよね。とてもいい刺激を関山さんからいただいています。

中谷 関山さんに質問があります。イッセイ ミヤケという会社は衣服やプロダクトをつくり、お客さまに届けてきました。そしてその背後には、常にプロセスや技術を革新し続けるようなものづくりがあります。しかしそのプロセスや技術については、どれほど素晴らしいものでも、外部に公開することはしてきませんでした。それについてどう思いますか?いままでのお話を聞いていると、僕たちが積み上げてきた技術やものづくりのプロセスが、人類や地球にとってもよりよいものであれば、それを公開して、多くの人と共有することも必要なのではないかと感じたのです。

関山 お答えになっているかわからないですが、私たちにもまさに同じようなシチュエーションがあります。わかりやすい例で言えば、特許ですね。特許制度とは、そもそも優れた発明を世界に公開・共有し、次のイノベーションにつなげることが目的であり、重要な優れたアイディアを世の中に公開することへの見返りとして、一定期間のビジネス的な独占権を与える、という制度です。一方、モチベーションが異なるさまざまな主体に技術のパーツが分散してしまうことで、本来実現可能な素晴らしいソリューションが世の中に浸透していく妨げになることは避ける必要があります。だから私たちは必要になりそうな領域の要素技術開発や特許の出願をせっせとやっていく。とても資金が必要になりますが、そうすることで自分たちは圧倒的なポジションをとることができるし、その結果、研究開発やインフラ投資に必要な資金が獲得しやすくなるので、よりスピード感をもって技術や事業を拡げていける。

私たちのビジネスの最大の目的は、これまでもお話しした通り公益になることです。ですから、それをいかにして達成できるかを考えた時に、必要とする技術や特許が分散してしまっている状況は望ましくありません。それらを統合して運用できないことが、人類や地球にとって大きな損失になってしまいますから。なのでまずは自分たちが可能な限りテクノロジーを切り拓いていく。そしてそれが確立した時には、それを必要とする人たちにどんどん使ってもらえるようにすればいいと思っています。

中谷 なるほど。目的をどのように最大化するか、ということですね。

──Spiberの事業についてもお聞きします。その特徴として、構造タンパク質という素材にとどまらず、それを用いた繊維や糸という加工品の製造までも自社で担っていることが挙げられます。それはなぜですか?

関山 それはやらざるを得なかったからです。繊維や糸までつくらないとSpiberとして次のフェーズに進むことができないことがわかったので。

──ヨーロッパでは古着のコットンからセルロースを再生するRenewcellというスタートアップが破綻をしてしまいました。ファッションのサステナビリティを向上させる技術として注目を集めていたにも関わらず、結果的にはその素材を用いて糸や布をつくるまでのサプライチェーンの構築に問題を抱えていたようです。このような状況とも関係がありますか?

関山 はい、彼らが直面した困難さはとてもよく理解できます。簡潔に言うと、まったく新しい素材をスタートアップが社会に実装していくのは、すごく大変なんですよね。「鶏が先か、卵が先か」というような問題があります。例えば大規模に量産をしてオーダーをとっていこうとする時、QCD(品質、コスト、納期)の確認が必要になります。しかしその一方でQCDを確認するためには、自前の工場を建設し稼働させて実際に量産する必要がある。つまり大規模な投資が必要になってきます。では金融機関や投資家が資金を用意してくれるかというと、大概はオーダーが入っていないと難しい。

つまり、オーダーをとるためには量産のテストが必要で、量産のテストには投資が必要で、投資を得るためにはオーダーが必要になる。こうして身動きがとれず、資金繰りで難しい局面を迎えてしまうことが、繊維や糸だけでなく、あらゆる素材やものづくりのスタートアップにはあります。

宮前 繊維のリサイクルやサステナブルな素材など、新しい技術を開発しているスタートアップがなかなか実装されないのは、そのような理由があるのですね。

関山 そうです。例えば東レで炭素繊維開発が始まったのは1960年代のことですが、実際に普及するまでには何十年も要しました。東レでは合成繊維の事業が既に確立されていて、潤沢な資金もあるために、そういった新しい素材の開発や研究に投資し続けることができますが、スタートアップはそういった資金を生み出す既存事業をもたないなかで、投資を続けていく必要があります。少しずつ生産量と買い手を増やし、事業を拡大していくようなビジネスモデルであればまだしも、私たちのような新しい素材のメーカーは、大規模な工場を建設し量産をしないことには、絶対に前進していけません。もちろん量産する以前にも、パイロット版の生産ラインや研究施設へ投資する必要があります。

Spiberは設立から16年で、大学で研究していた期間を合わせると20年程になりますが、そういった点で、とても奇跡的な状態でもあるわけです。大きな売上がないなかでも、必要に応じて資金調達をしながら、結果的に、研究開発を続けることができ、量産のための工場まで立ち上げることができてきました。恐らく、多くの新素材のスタートアップはそういうところで相当苦労していると思います。既に数十年かけてコストも品質も磨きあげられてきている既存品と、真っ向勝負をしなければならないので、本当に大変です。

宮前 わかります。ではSpiberはなぜ、20年も開発を続けながら、量産にまで到達することができたのだと思いますか?

関山 到達したというよりも、ようやくスタートラインに立てるかなという感覚です。Spiberが本質的に素材のメーカーたり得るには、既存の素材と比較してもコスト競争力が求められますし、そのためにはさらに10倍、100倍のスケールアップが必要です。一昨年に稼働を始めたタイの工場も、実際のところはギリギリ事業として成り立つかな、というような規模感といえます。

Spiberの事業の価値というのは間違いなくこの先にあるのですが、ようやく長期的なコスト構造やLCA (Life Cycle Assessment = 製品の環境負荷を、原料採取から処分段階まで評価すること)が、実際のタイでのデータから精密に試算できる状況になってきたことは事実です。

そして、これまでお話したように、この事業を成立させるためには、さまざまなエリアとレイヤーにまたがる複雑な要素技術が必要で、そのために必要な特許をSpiberが他社と比べて圧倒的に蓄積できたので、ライバル企業もほとんどいなくなり、運よくここまで投資が集まったのだと思っています。

──すでに量産プラントが稼働し、少しずつ衣服などプロダクトへの実装も進んでいますが、それでもまだスタートラインという感覚なのですね。

関山 そうなんです。工場を建てたとしても、最初は当然ですが稼働率も上がってはきません。トライアンドエラーが必要です。実験のプラントの100倍や1000倍の規模となると、いろんな課題も見えてきます。そういったなかで、少しずつ効率や生産性を上げていく必要があります。原価計算すら難しいというか、普通にしてしまったらとんでもない金額になってしまいます(笑)。

宮前 わかります。その仕組みを変えていきたいんですよね。私たちのものづくりもプロセスごとに新しい仕組みを構築していかなくてはいけないので、初期の段階では通常のコスト計算では現実的な水準にはなりません。けれど新しいものづくりというのは、すぐに利益を出すためではなく、時には価値をつくるためにやるべき時がありますし、そのためには忍耐強く継続しながら理想を現実化していくことが大事ですよね。

例えば私たちがSpiberに直接投資するようなことはできませんが、このブリュード・プロテイン™を使いこなせるようになって、まずは多くの人に使ってもらえるような質や心地よさを追求していくべきだと思うんです。だから今、私たちができることからはじめていきたい。素材の開発、ものづくり、製品、その背後にある物語や感情も伝えていく。そしてそれらはすべて、この価値や可能性を最大化するためであるべきです。

関山 宮前さんのお話のように私たちのことを見てもらえると、とても心強いですね。例えば国内の話をすると、日本には800万トンもの未利用の間伐材があるといわれています。それをブリュード・プロテイン™の原料とすれば、家畜に食べさせるための飼料となるタンパク質を大量につくることもできます。それがどのくらいの量になるかというと、いま日本が輸入している飼料用のトウモロコシの何割かを置き換えられてしまうほどです。つまり輸入に頼らないでも畜産ができるようになるかもしれないということだし、それは経済安全保障にも資するということです。

世界的な紛争など国外で引き起こされる混乱によって、小麦の価格が高騰していますよね。そのようなとき、国内で食糧を自給できるような技術やプラントがあるかないかは、とてつもなく大きな差を生み出すことは明らかです。農業残渣を原料にして微生物にタンパク質をつくらせるという技術に関しては、いま間違いなくわたしたちが最も成果を出していて、現時点でPCT(国際)出願を含めて591件の特許を出願しており、すでに205件が権利化もされています。

しかしそれだけでは不十分なんですよね。この技術を量産へと社会に実装していくためにも、産業を立ち上げていく必要がありますし、その第一歩をタイとアメリカの工場で踏み出そうとしています。先ほどもお話しましたが、ニワトリとタマゴの問題のような投資の壁があって、なかなか加速をしていくことが難しいという現実もあります。私たちもさまざまなアイデアや提案を公的機関などにも行なっていますが、当然、簡単ではありません。Spiberのような社会的なインパクトを起こすことを可能にする技術は、日本国内にもさまざまある。それらを事業として加速させていくための、支援の仕組みや公的なサポートについて、もっとクリエイティブに私たち自身も考えていくべきなのだとも思います。

──支援やサポートという点で、投資家やA-POC ABLEのような協業者のほかにも、Spiberならではの特色などはありますか?

関山 はい。私たちには技術やエンジニアリングに関するアドバイザーがいます。発酵や繊維のエキスパートだった研究者やエンジニアの方々で、日本が世界に誇る発酵産業や繊維産業の発展を支えてこられたレジェンドです。年齢は70〜80歳代ですが、みなさんお元気で、なにしろとてつもない知見をお持ちです。そのような方々が30人くらいいらっしゃって、例えば生産プラントをつくろうとするときに、ワーっと集合してくれて「しょうがねえなあ」っていう感じで一緒に考えてくれるんですよ。恐らくですが、ほかの国だとそのような技術や知見をお持ちの世代は、もう亡くなってしまっているんです。

──日本の産業構造の転換がヨーロッパやアメリカと比較して遅れたためでしょうか?

関山 それもありますし、日本にはものづくりの技術を大切にして、保存するようなところがあると思うんです。例えば、合成繊維の研究開発の段階から産業として実装するまで、一貫して携わったようなエンジニアの方は、その知見や技術を大切にされていることが多い。そういう方々が、なかばボランティアのようなかたちで、いろいろと教えてくれています。「楽しいから来てるんだ」と言ってくれたりして。

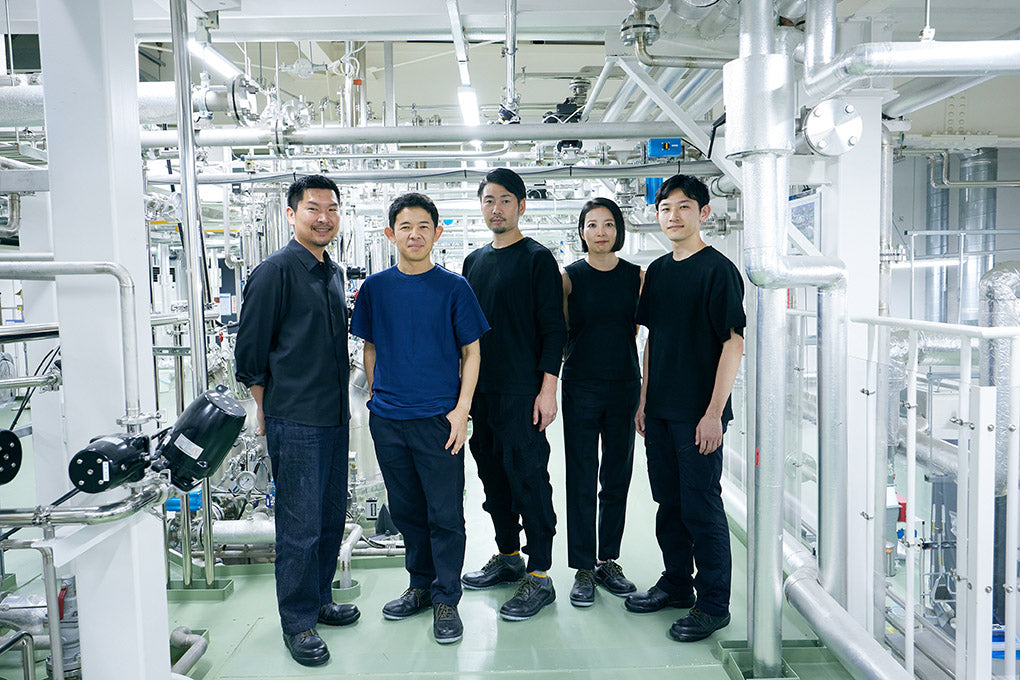

Spiberでも特にプラントや装置の設計などをやっているチームは全員が20〜30代と若くて、地元の高専(鶴岡工業高等専門学校)の卒業生が中心になっています。レジェンドの方々からすると孫のような世代ですが、さまざまな知見や生きた技術を親身に教えていただいていますね。

──ブリュード・プロテイン™はまったく新しいテクノロジーが基礎となっていますが、そういったレジェンドのような方々の知見を得ることは重要なのですね。

関山 そうですね。加えて、私たちにとってよかったのは、さまざまな企業の出身者の方々がいらっしゃったことです。特定の企業からの技術支援のようなかたちではなく、繊維メーカーであれば、東レ、旭化成、テイジン、クラレのOBの方々がいらっしゃいます。そうなると、こちらのレジェンドとあちらのレジェンドではそれぞれのご経験や観点から仰ることがまったく異なるような場合もあり、それらをしっかり踏まえ、最終的には自分たちで判断していくことになります。ある種のいいとこ取りのような、偏らないかたちで開発をすることができてきました。

宮前 衣服やテキスタイルのものづくりの現場でも、似たような状況はあります。いま聞いておかないとわからなくなってしまう技術がたくさんありますから。「この人が辞めてしまったら、この技術はどうなってしまうんだろう」と思うことがあります。

中谷 服づくりの新しいプロセスをつくっていくには、工場さんと協力する必要がありますからね。僕らだけで行なうことはできないので。

高橋 伝統的な染色や織物の職人さんもそうですね。その人たちがもっている技術でしかできないことがたくさんあります。A-POC ABLEのプロダクトにも属人化された技術がけっこうあります。

──SpiberもA-POC ABLEも、社会やものづくりのプロセス自体をまったく変えてしまうような先進性があるわけですが、その背後にはこれまで地道に受け継がれてきた技術や知見が存在しているということですね。繊維や衣服、ファッションが社会を具体的に変えることは簡単なことではありませんが、例えばジーンズのようなアイテムもあります。もとは炭鉱夫の労働着だったものが、カウンターカルチャーのような文化や世代の象徴ともなりました。それを考えると、Spiberの繊維を用いた服は、数十年後、または数年後には、構造タンパク質によって食糧や農地や素材の不足の問題を解決するという、ある種の革命のような大転換の象徴になるかもしれません。それを実現していくために、私たちはどうしていくべきでしょうか?

関山 例えば、Spiberの開発するような繊維を選ぶことが、100年後の人類の社会基盤をつくることに繋がる。現状ではそう思っていただける人はひと握りかもしれませんが、実際には繋がっている。とてつもなく繋がっているんです。ひとりの人の一着の服として見るだけなら変化量はとても小さいですが、しかしその積み重ねでしか、新しい産業を育てることはできません。そうやって少しずつ大きくしていけば、次の時代の社会基盤を支えることもできるかもしれない。何度も繰り返しますが、そういう意味では私たちはまだスタートラインに立ったばかりなのです。ゴールは微生物によって精密発酵されたタンパク質が社会を支える世界を実現することですから。

私たちは、そういうことまでしっかり伝えていく必要があると思っています。ブリュード・プロテイン™繊維が採用されたアイテムを店頭で見ていただいただけでは、そこまで想像を届けることは難しいですから。なので今回、A-POC ABLEのみなさんとこうやってとことんお話できたのは、とても嬉しかったですし、これからもみなさんと伝えていきたいと思います。ブリュード・プロテイン™繊維は100年後の未来を担い、支えるものに繋がってるんだということを。

宮前 これまでのファッションの世界では、表層的なトレンドが目まぐるしく変わり、深いメッセージを伝えることが難しい一面がありました。しかし、今は状況も大きく変化しました。ファッションの世界も社会と密接につながり進化していく必要があると思います。また、服作りを通じてさまざまな本質とむきあっていくことこそ私たちがA-POC ABLEでものづくりのプロセスから変革していきたいと考えている原動力でもあります。私たちが目指すべきは、これまでにない優れた衣服を作り出していくことですが、その先にある可能性や価値についても丁寧に伝えていくことが重要です。このDIALOGUESをはじめた目的もそのひとつです。多くの課題が残されていますが、短期的な成果だけでなく、より長期的な広い視野で取り組んでいく必要があると思います。

先ほどジーンズのお話がありましたが、1960年代後半はジーンズが反戦運動のシンボルでもありましたよね。デニム素材のジーンズは、若者たちの平和と自由の象徴でもありました。つまり、時代の転換期に人々や社会の意識や思考が、こうしたモノやスタイルの表現に託されることがあるということです。現在、地球上には紛争や貧困、気候変動といった多くの課題が山積しています。これらの問題は、従来の仕組みや構造を変えなければ解決が難しいものも多いのです。そのような状況だからこそ、Spiberとブリュード・プロテイン™素材はこの時代に必要とされているのではないかと、私は思うのです。

KAZUHIDE SEKIYAMA

関山和秀 Spiber株式会社 取締役兼代表執行役/共同創業者。1983年東京都生まれ。2001年4月に慶應義塾大学環境情報学部入学。同年9月より同大学先端生命研究所長の冨田勝研究室に所属。2002年より鶴岡市に拠点を移し、クモ糸人工合成の研究に従事。2007年9月、博士課程在籍中に、学生時代の仲間とともにスパイバー株式会社(現 Spiber株式会社)を設立。持続可能なwell-being、循環型社会の実現に向け、人工構造タンパク質素材「Brewed Protein™」の産業化を推進する。

次回のEpisode 5では“Designing for Serendipity”についてお届けします