Episode 8

“Unfold A New Chapter”

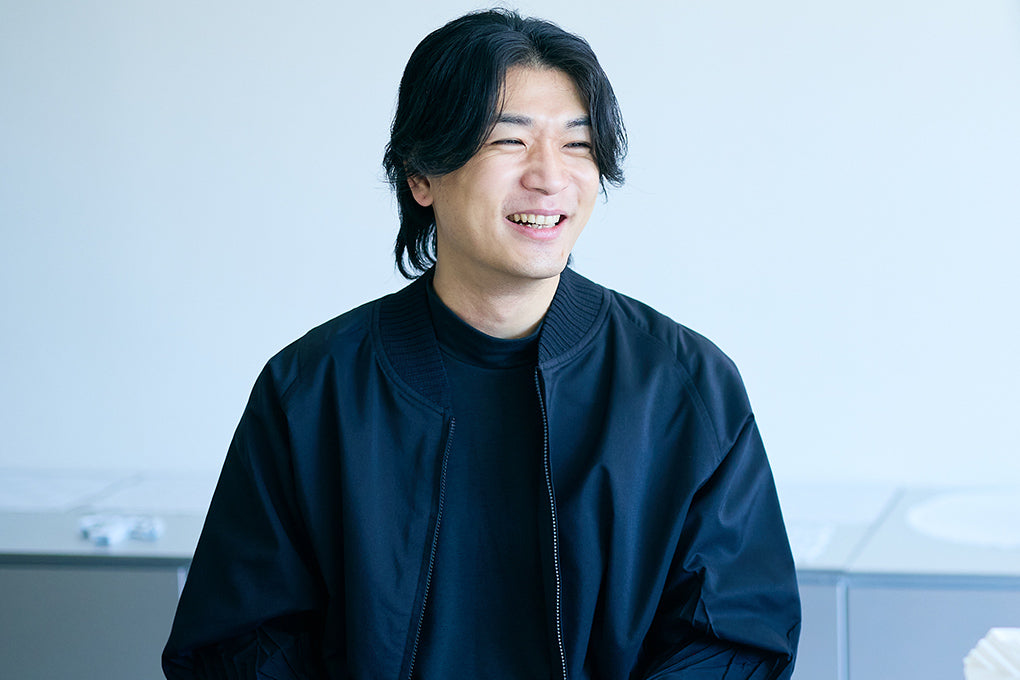

by Kai Suto (Nature Architects)

2023年春のミラノデザインウィークでプロトタイプを発表した「TYPE-V Nature Architects project」は、この春に製品へと結実します。メタマテリアルを用いた設計プログラムとSteam Stretch。かつてないテクノロジーの掛け合わせは、どのような革新性と可能性を宿しているのか。折り紙とプリーツ、人と機械の間にあるアルゴリズム。Nature ArchitectsのCEO、須藤海との対話は、間違いなく新しいものづくりへとつながっています。

熱と蒸気によって布の特定の部分だけを折り曲げ、プリーツ状の伸縮性をもたらす「Steam Stretch」。このA-POC ABLE ISSEY MIYAKE(以下A-POC)の独自の製法は、熱可塑性をもつ糸を緻密に配した布の組織を設計し、ジャカード織りで制御することで可能となります。およそ10年前に開発されて以来、エンジニアリングチームは経験やデータを蓄積し、精度を高め、拡張を探求してきました。TYPE-OやTYPE-S、TYPE-Wといったプロダクトは、その技術的な成熟のたまものです。

一方のNature Architectsは、メタマテリアルや折紙工学をベースとした独自の設計アルゴリズム群を用いて、これまでにない機能や性質をもつ形状の設計を提供する東京大学発のスタートアップ。「これまでにない」というのは、私たちの常識からは逸脱するような、自然界には見られない特性をもつほどのもの。ゆえに「物質を超えた物質」=「メタマテリアル」と呼ばれ、通常のプロダクト開発では困難とされる、「機能から形状を逆算する」というプロセスを実装してきました。

両者の特異な技術が掛け合わさったとき、私たちの目の前に現れたのは、意図した通りの立体となる「一枚の布」でした。Nature Architectsのアルゴリズムよって、3Dでモデリングした衣服や立体のフォルムを解析し、Steam Stretchに蓄積されたデータをもとに布の収縮パターンを計算し、きわめて複雑なプリーツの展開図を生成。それをジャカード織機に読み込ませて織り出した布は、熱と蒸気を加えると、3Dモデリングと同様の立体となるのでした。

まったく新しい試みゆえ、ものづくりのプロセスの実像をイメージし難いかもしれません。ただしひとつ確かなことは、この協業によって着心地がよく造形としての美しさも備えたジャケットが生み出されたということ。そして、ものづくりそのものを大きく更新する可能性を宿していること。なにしろ布が思いのままに立体になるのですから。Nature ArchitectsとA-POC ABLEの対話は、両者の共通点でもある「折り紙」から始まりました。

──A-POC ABLEでは長らく折り紙をリサーチされてきたそうですね。このテーブルの上にある試作もその一部であると聞きました。

宮前 義之(以下、宮前) そうですね。私たちは原理を理解するために、実際に手を動かすことを大事にしています。折り紙に関しても同様で、折るというのはどういうことかを考えるためにも、まずは実際に手を動かしていく。ずいぶん長いこと取り組んできましたが、いまはエンジニアリングチームの若いメンバーが中心になって、ひたすら折り方のリサーチを続けています。重視しているのはゴールや目的を決めずに、さまざまな折りをひたすら探求していくこと。あくまでひとつの要素として、想像できる余白をつくっておくというか。

たとえば、この折り方なら応用できるかもしれないとか、この折り方を構造として連続させたら、新しいプリーツの表現ができるかもしれないとか。つまり紙を折るという作業は、私たちにとって最初のインスピレーションを与えてくれるきっかけのひとつなのです。実際に研究してみて、何か発見や気づきはありましたか?

岡本 将宗 折り紙とこれほど向き合った経験は、A-POC ABLEのエンジニアリングチームに所属するまではありませんでした。研究を任された当初は、先人たちが生み出してきた図面を飛び越えて、自分しかできないような折り方を見つけようと思っていたのですが、まったくできませんでした。キレイに折り畳めなかったり、折り目が噛み合わなかったりして、手が途中で止まってしまうんですね。

研究を続けていくなかでわかったのは、折り紙にも基本の線というものがあるということ。それをタテやヨコ、またはナナメに組み合わせていくと、どこまでも拡がっていくんです。形状やパターンをつくるプロセスが進んでいくといいますか。なので、いまはそういった基本の線を徹底して研究しています。

──なるほど。折り紙は基本の線を組み合わせることで、可能性が拡がっていくのですね。どこかプリーツにもつながるような視点のようにも感じます。Nature Architectsでも折紙をすることはありますか?須藤さんは大学で折紙工学を専攻されていましたよね。

須藤 海(以下、須藤) 私個人としては折り紙が趣味なのですが、会社の業務として物理的に紙を折るという作業はあまりしていませんね。けれどもちろんわたしたちの基本動作として、コンピューターを使って3D CADで折ったりすることはあります。そのようにつくった形状を3Dプリンターで造形して、どういう動きをするかを触りながら確認したりスタディしていく。

そういう点で実際に手を動かすという作業は、私たちにとっても欠かせないとも言えます。つまりフィジカルな空間だけではなく、ヴァーチャル空間のなかでも手を動かす。3Dで設計した形状をシミュレーションするような場合には、曲げたときにどこがどのくらい硬くなるのか、振動させたときにどこがどのくらい揺れるのかなどを、コンピューターの中で触るようにして計算します。それらをパラメーター化してデータ分析をしていくと、形状や構造と機能の相関が見えてきます。

あるいは3D CAD上で手探りしながら新しい構造をつくり、それを組み合わせながら特定の機能を探っていくこともあります。これはA-POC ABLEの折り紙のアプローチと似ているかもしれません。

宮前 Nature ArchitectsとA-POC ABLEで共通しているのは、折り紙をファンクションとして見てるという点ですよね。私たちが折り紙に着目した当初はそのように捉えていなくて、新たなストレッチ素材の表現方法として考えていましたが、リサーチを続けていくなかで次第に構造や機能が前景化していきました。考えてみればプリーツもそうですよね。形状のユニークさだけでなく機能という要素があるからこそ、さまざまな可能性を生み出すことができる。折り紙と向き合っていくなかで、テキスタイルの可能性がさらに拡がっていきました。

──そもそも須藤さんはどのように折り紙に魅了されていったのでしょうか?

須藤 小学生の頃に折り紙のテレビ番組を見たのがきっかけです。創作折り紙作家の神谷哲史さんが出演されていました。私にとってはレジェンドのような人です。神谷さんはかたちを自分で設計して、実際に折ってつくることができます。ドラゴンのような想像上の生き物や馬のような動物、複雑な細い手足をもつさまざまな昆虫。1枚の正方形の紙から切ったりもせずに、本当にリアルな造形をつくり込んでいました。それを初めて見たときに、とても感化されました。

宮前 なぜ感化されたんだと思いますか? ものをつくり出せるクリエイティブなところでしょうか。

須藤 好奇心だったんでしょうね。もとは1枚の平らな正方形の紙から、折るという作業だけで驚くほどリアルな造形が生まれてくる。とてつもないジャンプだと思うし、そこに刺激されたんだと思います。平面から立体になる間にどんなことが起こっているのか、造形ではなくそのプロセスに興味をもったんです。

それで折り紙について調べていくと、先人たちが積み重ねてきた方法論があることを知りました。たとえば人の手をモチーフにした立体を折るとすると、5本の枝が1本の幹から生えているような構成として捉えて、1枚の紙のなかに5つの長さの異なるトゲを捻り出すための5つの円の領域と、それらをぐるーっと囲む帯のような領域を確保する。

さまざまな構成要素と方法論があって、先ほど岡本さんが基本の線というお話をされましたが、それを知るほどにいろいろな表現ができるようになっていく。さらに新しい表現を自分で加えていくこともできます。そういったかたちをつくる上での厳密さと自由さのようなものに惹かれたんですね。

──平面から立体へのジャンプの間には、論理性だけではなく創造的な余白もあるということでしょうか。

須藤 たとえば先ほどお話しした手のような構造を折り紙で設計するために、ロバート・ラング(アメリカの物理学者・折り紙作家)という研究者は「ツリー・メーカー」というシステムを1990年以前に開発したりもしています。このように折り紙は設計論のような論理的、学術的な研究の対象でもあります。

一方で、ただ適当に折っているだけでも、なんとなく鳥のシルエットに見えてきたり、人の横顔に見えてきたりしますよね。これはいわゆる「見立て」という日本の文化に根差したものだと思うのですが、この点も折り紙にとっては重要で。というのも創作折り紙というのは、細部まで精巧であればあるほどいいというわけではないからです。

あるかたちを対象としたときに必要なのは、その形状を的確に捉えながら綺麗にデフォルメしていくこと。つまり見立てです。さらに全体のバランスを保ちつつ、紙がそもそも備えている美しさもいかす。これらの点をバランスよく備えているとき、感動的な折り紙作品になるのだと思います。

──コンピューターへの関心も折り紙を通じて培われたのですか。

須藤 そうですね。折り紙の設計図をつくるには、対象物を構成要素に分解し、それを表現するのに必要な平面を紙の上に配置して、幾何学的な整合をとっていく必要があります。それを画面上で行なうことのできるソフトウェアを筑波大学の三谷 純先生が開発されたのですが、中学生のころからPCでそれを使って図面を書くようになっていきました。

宮前 折り紙とコンピューターが接続すると、できることは圧倒的に拡がっていきそうですね。

須藤 まさに。三谷先生が開発された「ORIPA: Origami Pattern Editor」というソフトウェアは、折り紙の展開図を描くことができて、さらに描いたパターンが平坦に折りたためるかどうかをシミュレーションしてくれます。つまり完全に折り畳めるかをヴァーチャルで試行錯誤して、うまくいきそうなパターンを実際に折って確かめることができる。

ほかにもさまざまな折り紙の研究者がいますが、それぞれが独自の方法でありながら、総体としてはかなりユニークな設計理論となっています。ひとつの平面という制約条件があるなかで、いかに精密に、しかも美しくつくっていくかという問いがあって、それをどのようにして効率よく合理的に解いていくかという作業なので。いま私たちが行なっている機械設計にとても近いと感じています。

──Nature Architectsが生成する設計の特徴は「機能から形状を逆算する」ことであり、既存の物質にはない機能や性質をもつ「メタマテリアル」という概念を反映しています。つまり折りというかたちもまた機能として捉えるわけですが、どのようにして、この点に着目されるようになったのでしょうか。

須藤 しっかり考えるようになったのは、東京大学で舘 知宏先生の研究室に所属してからですね。それまで私にとっての折り紙は、趣味や遊びの延長でしかなかったので。それが研究対象になり、産業応用のタネになり、ものすごくユニークな可能性があることを学びながら知っていくことができました。

折り紙を機能として考えたとき、工学的なメリットは3つあるといわれています。1つ目が「軽くて硬い構造」。一枚の紙は軽くてペラペラですが、折りが入ると硬くなる。そのような特性を折り紙の構造はもたらすことができます。

2つ目が「動き」です。 たとえばドアや折りたたみ椅子のヒンジは動きますが、一方向にしか曲がりません。しかし「折紙テッセレーション」のような幾何学的な折りを繰り返した構造は、とても複雑で多面的な動きをつくることができます。折り紙研究者の間では「硬くて柔らかい」と表現するのですが、その折りのパターンに適した方向にはしなやかに動きますが、そうではない方向の動きをさせようとすると極端に固くなります。ジャバラなどはまさにそうです。開閉の動きはとても滑らかですが、内に曲げようとすると極端に硬い。こういった動的な剛柔をもつメカニズムを備えています。

そして3つ目は「コンパクトになる」こと。これはわかりやすいですよね。平面は折るほどに小さくなる。人工衛星のソーラーパネルでもよく知られる「ミウラ折り」などが代表的です。

──つまり折り紙の工学的な特徴や機能をいかした形状の設計を行なうのがNature Architectsであると。

須藤 そうですね。私たちの設計の背景にあるのは折紙工学だけではないのですが、重要な技術的背景のひとつにはなっていて、折り紙のもたらし得る機能や特性をいかに制御し、形状として設計していくかを重視しています。そのためには人の頭の中だけで計算したり、既存の方法論を転用するだけでは限界があるのでアルゴリズムを活用します。

「こういう条件を満たすような折りのパターンにはどういうものがあるか」という問いを立て、コンピューターに考えさせていく。いかに複雑でも条件さえしっかり設定することができれば、設計図を生成していくことができます。今回のプロジェクトでは新たなアルゴリズムをプログラムしたのですが、これは意図したとおりの立体に変形するための平面のパターンを自動で生成するものです。そしてその背景にはSteam Stretchの「布を折る」という技術とデータがあります。

今回のプロジェクトを通じて多くのことを学びました。そしてなにしろ驚いたのは、Steam Stretchの精度の高さですね。熱と蒸気を与えると自動的に折られていくという、折り紙研究者からしたら夢のような技術です。

宮前 私たちも驚きましたよ。Nature Architectsの設計精度が素晴らしく高かった。試作も2回で十分でしたから。熱と蒸気を加えると、布が3Dのモデリングデータのとおりの立体に縮んでいきましたね。

須藤 強調しておきたいのは、Steam Stretchほど高精度で自動的に折ることのできる方法はなかったということです。折り紙や折紙工学の研究現場では、これまでもコンピューター上ではどんなかたちもつくることはできました。けれどそれを実際につくるための方法が、人の手以外にはなかったのです。

今回のような立体形状を平面から折って生み出すパターンを生成するプログラムは、舘先生が初めてつくったのですが、それを実際に立体にするには10時間かけて手で折るしかありませんでした。しかしSteam Stretchならそのような手間も時間も必要なく、蒸気によって平面の布を立体にすることができる。

A-POC ABLEのチームのみなさんが、ブランドが始まる前から研究開発されてきた技術によって、それが可能になっている。今回の協業の面白いところは、私たちのアルゴリズムとSteam Stretchが掛け合わさることで、まったく新しい立体をつくる方法を生み出したということです。まるでまっさらなキャンバスのように、ここからどんなものでも描き出すことができます。

──コンピューテーショナルな折り紙の研究者にとって、いかにSteam Stretchが魅力的な技術であるかがわかります。それはつまり、どのようにして糸を織ると、どのように布を折ることができるかという緻密な方法論やデータが、A-POC ABLEのなかで培われているからですよね。

宮前 Steam Stretchの開発背景のひとつは、ジャカード織機のコンピューターが飛躍的にアップデートしたことが挙げられます。A-POCがスタートした2000年代の前半はフロッピーディスクで織機にデータを入力していたので、今回のようなデータ量となる複雑な織りは実現が難しかったはずです。そのような状況では、テッセレーションのような複雑な折り紙のことを知ったとしても、布に置き換えて考えるようなことはできなかったでしょうね。

実際には、コンピューター制御のジャカード織機が飛躍的に進化を始めたころに、私たち自身も従来にはないプリーツを生み出すための探求をしていたのです。そういったタイミングのなかに、東京大学の舘先生を介した折り紙との出会いも重なり合っていきました。その研究室に須藤さんも所属されていたわけですから、今から振り返れば、とても運命的なものを感じますね。

Steam Stretchを技術として確立していくなかで、従来のプリーツにはできないようなことが可能になることは想像していました。しかし私たちが探求していたのは平面にどのようなプリーツ形状を規則的につくるかだったんですね。パリコレクションでの発表を通じて、シーズンごとに新しいプリーツのデザインを発表していくなかで、曲線やかなり複雑な多面の折りを生み出すことができました。しかし、衣服をつくるプロセスという点では、従来と大きくは変わらなかった。複数のパーツから構成して、縫製によって身体を包む立体にしていたからです。

しかし今回のプロジェクトはまったく異なります。一枚の布そのものを狙った通りの立体にすることができるようになった。きっかけとなったのは須藤さんからの提案でした。あらかじめ立体の3Dモデルをつくり、アルゴリズムによる設計で平面へと展開できる。これは私たちだけでは決してできなかったことで、これは画期的な技術になると直感しました。プロセスとしてまったく新しいものになるし、逆に言えば、ここからどのような表現を生み出していくかが、さらに問われることになります。

須藤 ものづくりの現場にコンピューターやアルゴリズムを介在させる最大のメリットは、圧倒的に試行錯誤の時間と手間が減ることです。実現したい形状や機能が明確にあるのであれば、それをかたちづくるための最短ルートでパターンをつくることができる。実際、今回のプロジェクトのジャケットの試作回数も2回でしたよね。

高橋 奈々恵(以下、高橋) そうでした。この効率とスピード感に驚きました。最初は面が四角形のパターンで試作したのだけれど、衣服としてあまりいい印象をもてませんでした。だから面を三角形に変えてみたら、とてもいい仕上がりになった。それが今回のジャケットのベースとなりました。とにかく精度が高かったですよね。中谷が布にスチームを当てると、本当に意図したとおりのフォルムになりましたから。

宮前 まさに最短のプロセスでした。まったく新しいプロダクトを生み出すには、ひとつずつ具体的な問題をクリアしていく必要があるのですが、今回のプロジェクトは具体的な課題に対して、Nature Architects のプログラムがどんどん解決していってくれました。無駄な試行錯誤も一切なく。

中谷 学(以下、中谷) つくりたい生地やかたちが明確にあるとき、最短距離でプロダクトに落とし込むことができることがわかりました。この経験と技術的な進化は私たちのものづくりにとって、とても素晴らしい財産になっています。Nature Architectsが開発したプログラムは、プリーツとストレッチの最適な処理方法についても自動的に計算してくれるので、エラーのような現象が布に表れることもなくなりましたし、生地をつくる工場でデータ処理に要する時間も大幅に短縮されました。

つまり完成度とスピードが圧倒的に向上して、トータルにものづくりのプロセスがものすごく改善したんです。このプログラムをうまく使うことができれば、今後はますます可能なことが増えていきます。一方でもちろん、衣服としては人が日常のなかで着たときにどう感じてもらえるかということが重要だし、その点について向き合い続けていく必要があります。どれだけ複雑な折りができるようになったとしても、シンプルな折りやかたちの美しさ、須藤さんの言葉を借りると、どのように見立てていくかということもまた、変らず重要なことではあります。

須藤 服づくりのプロフェッショナルでありSteam Stretchの技術開発者でもあるA-POC ABLEのなかに、私のような職能、つまり「コンピューテイショナルな折り紙デザイナー」が介在することで、何をもたらすことができるのかを、今回のプロジェクトを通じてしばしば考えてきました。

そこで気付いたのは、みなさんが独自に築かれてきたものづくりのプロセスを、なるべくルール化して、アルゴリズム化して、同じようなエラーを繰り返さないようにすることが重要なのだということでした。それができれば、非クリエイティブな領域をギュッと圧縮して、なるべくクリエイティブな領域のための作業時間を増やしていくことができますから。アルゴリズムやプログラムをものづくりのなかで機能させるには、それが最も適しているのではないでしょうか。

実際にみなさんとミーティングをしていくなかで、その部分もこの部分もアルゴリズム化できますね、というポイントがいくつも出てきました。それらは決して複雑なプログラムを組む必要はなくて、シンプルなルールのプログラムコードをモジュール化して組み合わせていくような方法で、かなり高速化することができます。そうすると、それまではあまりに手間と時間を要するために諦めていたような方法も、どんどん試していけるようになる。つまり単純な合理化や高速化ということではなく、「クリエイティビティを最大化するための圧縮」とも言えるかもしれません。

──つまりアルゴリズムがものづくりに介在する価値というのは、人と機械の間にある無駄や複雑な計算式を、高速で計算したり処理していくことということでしょうか。アイデアや創造といった部分ではなく。

須藤 そうだと思います。 結局、何か新しいものを生み出すためには探索をするしかありません。 いろいろな試行錯誤をして、未踏のチャレンジをたくさんして、偶然でもいいからうまくいきそうなものをできる限り見つけていく。つまりそれ以外の時間をどれだけ圧縮できるかが同時に大事になっていきます。

Nature Architectsとしては、その圧縮の部分をまずはサポートすることができました。さらに探索という部分では、Steam Stretch特有の制約条件をうまく使いこなすような形でプログラム化していくことができた。蒸気によって180°折れるという特性をいかしたパターンを、いかにつくるかがプロジェクトの鍵を握っていたのですが、中谷さんからとても扱いやすいデータを提供していただいたので、いくつかのパラメータを設定するだけで、さまざまな立体を平面へと展開できる、汎用性の高いプログラムを組むことできました。

具体的には表面のパネルのサイズとそのパネルを分ける折りの深さです。基本的にはこの2つのパラメーターですべてコントロールすることができるのです。つまり平面を立体化するときには、パネルの大きさを変化させるか、折りの深さを変化させるか、その両方を変化させるかという方法がある。以前発表したジャケットでは折りの深さをグラデーショナルに変化させていたのですが、折りが深いところが折りきれず広がってくるという課題がありました。今回のブルゾンでは三角形のパネルの大きさだけを変化させ、折りの深さは一定にすることで、狙った形になりやすく、さらに立体化させるために蒸気を当てる作業を簡潔にしています。

このアルゴリズムは今回のブルゾンを製品化するためにゼロから開発しました。折りのパターンを生成する手法として学術的にも新しいものになったと思っています。

高橋 その開発したアルゴリズムの精度が驚くほど高かったので、試作も2回で終わってしまったんですよね。これまでのプロジェクトのなかでも、スタートから製品化までの時間が圧倒的に早かったから。それだけではなくて、Steam Stretchで課題だったいくつかの現象も解決しながらでしたから。タテ糸とヨコ糸を自動で割り当てられるようにしたり、ジャカード織機へのデータの転送をブレイクダウンできるようにしたり、糸が重なり合って立体化してしまうポイントをねじり折りで処理したり。

中谷 そう。きっと従来だったら、私たちは何十、何百と試作して、試行錯誤をしていたはずです。けれど今回のプロジェクトでは、アルゴリズムで瞬時にシュミレーションができたり、新しいルールをプログラムしたり。まったく時間のロスをせず、こういう結果を導き出してしまった。単純にすごいと思う。

須藤 折り紙の難しさというのは、たったひとつでも条件を満たさないと、たちまち全体に不具合を起こしてしまうところです。今回のプロジェクトも同様で、三角形のパネルの大きさとそのグラデーションの度合い、折りの深さ、折りが重なり合う点の糸の処理、すべてが制約条件になっているとも言えます。それらの条件をすべて備えた組み合わせを、人間が計算して見つけるというのは不可能です。数万次方程式を解くようなもので。

けれどコンピューターによってアルゴリズムを組んで、計算させれば解くことができる。今回のように制約条件を厳密に設計し、それを解くためのアルゴリズムをプログラムできれば、実現することができます。そうやってさまざまなモジュールを増やしていくと、どんどん可能性は拡がっていきます。このブルゾンはその第一歩に過ぎないとも言えますよね。

──なるほど。厳密な制約があればあるほど、方程式としては高次なものとなって人が解くのは難しくなっていく。しかし、それに適したアルゴリズムさえ設計できれば解いてしまえるし、際限なく最短距離でつくることができるようになる。その条件を課すのはあくまで人。だからこそ、どのようなユニークな問いを立てられるかこそが重要になっていきそうです。

中谷 そうですね。条件を設定して、それを解くためのアルゴリズムを設計する。その両方ができたらとても面白いことができていくんでしょうね。ものづくりにおいても、それを理解していく努力が、これからますます必要になっていく気がします。

高橋 みんなでNature Architectsに研修に行かせてもらいましょうか。技術を伝授してもらわないと。一枚の布のなかで、できることを圧倒的に増やしていけるはず。

中谷 織組織はタテとヨコの組み合わせしかなくて、コンピューターのデジタル信号と同じように0と1をリピートする世界です。0と1しかないからできることは少ないようにも思いますが、実際には0と1だけでも無限の組み合わせができるんですよね。計算量はとてつもないことになりそうですが、アルゴリズムを使って本気で向き合い、もっと掘り下げていく。手触りとか、プリーツの深さとか、発色とか、軽さとか。今回のプロジェクトを通じて、わたしたちの想像のもっと先のところまで、一枚の布を突き詰めていくことができると思いましたし、そうやってデータとして蓄積していくことが、新しい素材につながっていくようにも感じます。

宮前 Nature Architectsのメタマテリアルという発想がまさにそうですよね。 課題や目的に応じた機能を形状として表現する。1998年にスタートしたA-POCのものづくりも同じ発想だったともいえますね。衣服に必要なデザインの要素をあらかじめ一枚の布に織り込むというアイデアから始まり、コンピュータ制御ジャカード織機の進化とともにSteam Stretchの製法による、これまでにない新しい形状のプリーツが誕生しました。

そこから未来を見据えて、さらにもっと高精度で、機能性の高いプロダクトを目指してわたしたちは開発を続けてきました。だからこそ、折り紙やNature Architectsと出会えたのだとも思います。今回のプロジェクトは新しい服づくりの方法を示すだけではなく、さまざまな製造現場の課題を解決していくための発想や可能性が秘められていると感じます。

須藤 まさに。わたしたちが提供しているのは、機能からかたちをつくっていくための技術です。やりたいことがあればあるほど、解かなければいけない問題が複雑であればあるほど、新しいかたちや機能を生み出すきっかけになるんです。

Kai Suto

須藤 海 1994年、山形県生まれ。東北大学理学部卒業後、東京大学大学院総合文化研究科にて、折紙工学の研究により修士号取得。折紙技術を用いたプロダクト設計支援ツール「Crane」を谷道鼓太朗氏と共に未踏事業にて開発。修士課程修了後、Nature Architectsに取締役CRO(最高研究責任者)として参画。同社の研究開発をリードすると共に、顧客の前面に立ちプロジェクトの推進から新規案件の獲得まで幅広く貢献。現在は同社代表取締役CEOを務める。2018年には「未踏IT人材発掘・育成事業 スーパークリエータ」認定、「東京大学一高記念賞(研究科長賞)」受賞、2024年「ソフトウエアジャパンアワード」受賞。

次回のEpisode 9では“Shaping the Future with Light”についてお届けします